Übersetzung von Untersuchungsbefunden: Computertomographie

Bei den Anfragen für Übersetzungen von medizinischen Dokumenten machen die Übersetzungen von Untersuchungsbefunden einen großen Teil aus. Eine Übersetzung ist notwendig, wenn eine Behandlung in einem Land angefangen wurde und in einem anderen Land fortgeführt wird. Dass medizinisches Grundwissen bzw. eine medizinische Ausbildung absolut unentbehrlich für das Textverständnis ist, versteht sich von selbst. Von der korrekten Übersetzung hängt ab, ob der behandelnde Arzt das Krankheitsbild richtig einschätzt und eine adäquate Weiterbehandlung anordnen kann. In dieser Blog-Serie betrachten wir die häufigsten Untersuchungsmethoden, was die Unterschiede zwischen ihnen sind und wann sie eingesetzt werden.

Bei den Anfragen für Übersetzungen von medizinischen Dokumenten machen die Übersetzungen von Untersuchungsbefunden einen großen Teil aus. Eine Übersetzung ist notwendig, wenn eine Behandlung in einem Land angefangen wurde und in einem anderen Land fortgeführt wird. Dass medizinisches Grundwissen bzw. eine medizinische Ausbildung absolut unentbehrlich für das Textverständnis ist, versteht sich von selbst. Von der korrekten Übersetzung hängt ab, ob der behandelnde Arzt das Krankheitsbild richtig einschätzt und eine adäquate Weiterbehandlung anordnen kann. In dieser Blog-Serie betrachten wir die häufigsten Untersuchungsmethoden, was die Unterschiede zwischen ihnen sind und wann sie eingesetzt werden.

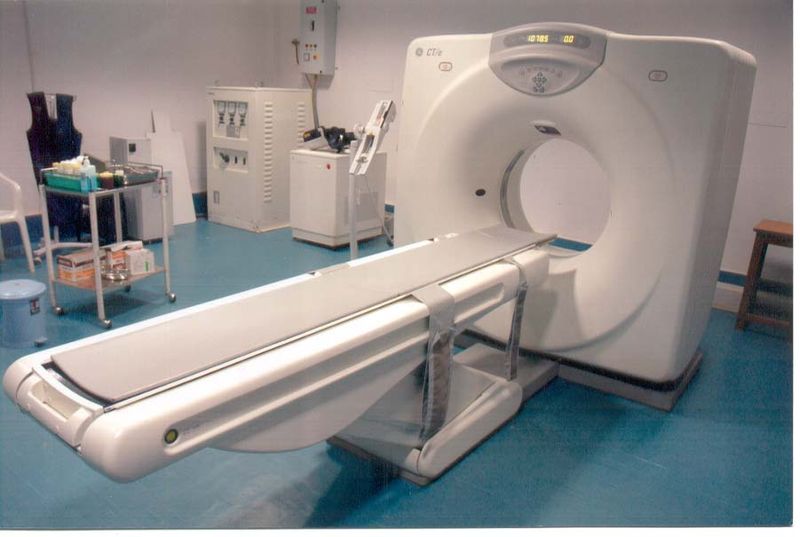

Computertomographie (CT)

Die Computertomographie oder CT ist eine der wichtigsten Untersuchungsmethoden. Sie ermöglicht eine dreidimensionale Darstellung des menschlichen Körpers. Anhand des Computers werden die durch den Körper tretenden Röntgensignale ausgewertet und überlagerungsfreie Schnittbilder erstellt. Dank der Dichtemessung kann man z.B. Fettgewebe, Flüssigkeit oder eine feste Gewebsstruktur voneinander abgrenzen, was eine bessere Darstellung vor allem der Weichteilstrukturen gewährleistet. Im Gegensatz zur Computertomographie macht die konventionelle Röntgenaufnahme nur Knochen und grobe Strukturen sichtbar. Bei der CT-Untersuchung ist der Patient allerdings einer höheren Strahlenbelastung ausgesetzt als bei konventioneller Röntgenaufnahme.

Im Gegensatz zur MRT erfolgt die CT innerhalb von wenigen Minuten. Aus diesem Grund wird sie in der Traumamedizin für die Untersuchung von Unfallopfern sowie von schwerkranken und unruhigen Patienten eingesetzt, weil geringe Bewegungen die Aufnahme nicht beeinträchtigen.

Zu den Einsatzgebieten der CT zählen:

- Untersuchung der großen Blutgefäße, auch Angiographie genannt (z.B. der Hirn- oder Herzgefäße, der Bauchgefäße, der Aorta), unterstützt durch Kontrastmittelgabe. Die Kalkablagerungen an der Gefäßwand sind dabei sehr gut sichtbar

- Lungen- und Abdomendiagnostik zur Erkennung entzündlicher und tumoröser Veränderungen sowie Blutungen und Verletzungen der inneren Organe.

- Schädel-Hirn-Diagnostik zur Erkennung eines Schlaganfalls oder Hirn-Schädel-Trauma, Blutungen, Tumoren, Schädelknochenbrüche, degenerativer Veränderungen

- In der Unfallchirurgie lassen sich durch CT-Untersuchung Knochenbrüche, entzündliche, tumoröse und degenerative Veränderungen der Knochen, Gelenke und der Wirbelsäule feststellen.

- In der Tumordiagnostik dient die CT-Untersuchung zur Feststellung sowie Einstufung (Grading) der Bösartigkeit des Tumors und zur Findung der Metastasen, im Verlauf lässt sie darüber hinaus die Therapiewirkung einschätzen.

- In der interventionellen Radiologie wird CT unter anderem im Rahmen einer computergesteuerten Rückenschmerztherapie eingesetzt

- Als nichtinvasive virtuelle Bronchoskopie und Koloskopie ermöglicht die CT-Untersuchung eine dreidimensionale Darstellung der Bronchien und des Dickdarms. Allerdings werden dabei die Probeentnahmen an den verdächtigen Stellen nicht möglich.

Mehrschicht-CT (Mehrzeilen-Spiral-CT, Multislice-CT)

Die Mehrschicht-CT erfolgt mit Hilfe von modernen Computertomographen, die nicht eine, sondern mehrere Detektorenzeilen besitzen. Mehrere Schichten werden gleichzeitig hochauflösend aufgezeichnet, indem die Röntgenröhre spiralartig um den Patienten kreist und die Bilder vom ganzen Körper machen kann. Die Untersuchung nimmt mehrere Sekunden in Anspruch. Von daher wird sie unter anderem bei polytraumatisierten Patienten eingesetzt.